|

|

|

|

東西文化的邂逅

-從中庸、大學到康德與陰陽學-

0.相同的基本架構

梁漱溟先生在1921年出版了一本《東西文化及其哲學》,他比較西洋、中國與印度的文化與哲學,為中國提出未來文化與哲學的出路。後來發展出了新儒學的方向,新儒學立足儒家,作為當代中華文化的出路。這個出路的基本特點,還是立足中華文化,中學為本,西學為用。作為中華文化自我的肯定,我們可以理解新儒學的方向。但我們也知道,未來全人類文化的趨向,不是東風壓倒西風,也不是西風壓倒東風。未來的全球文化走向,應該是東西方文化的融和,包含基督文化、穆斯林文化、佛學文化、人本主義的融合。從物理現像說來,黑白兩盤分子,足夠的時間後,將趨於混合。從文化的理論上說來,文化的融合是可能的嗎?我現在從人類共同的先驗思想結構,來論述它的融和與尊重、容忍的可能性。不是東風壓倒西風,也不是西風壓倒東風。西洋、中東、中國與印度的文化與哲學,各有特點,也在世界不同的時空,以封閉的方式曾經各領風騷。但他們各自思想的脈絡,卻是互通的。脈絡有跡可尋,而他們各自文化思維的先驗架構,卻彼此也都是一樣的。陰陽學試著把人類相同的先驗思維結構找出來,我們欣賞各種文化與哲學的百花齊放,玩味人類共同的生生之德。這裡我主要比較前秦儒家思想精髓的《中庸》、《大學》與歐洲哲學集大成的康德哲學,在思維的先驗架構下,玩味他們的的異曲同工。

中庸大學

《中庸》、《大學》是禮記裡面的兩篇文章,朱熹說它是孔子後代子思所作,也有學者說它是秦朝的作品,我們無法確定它的作者,但我們可以肯定《中庸》 、《大學》是春秋戰國時代,它是中原地區的儒家重要思想。北宋程顥、程頤極力尊崇《中庸》、《大學》。南宋朱熹(1130-1200 AD)又為它們作集注,並把《中庸》、《大學》、《論語》、《孟子》並列稱為“四書”。 《中庸》、《大學》雖然是兩篇文章,但今日我們讀來,它的內容緊密貫通,互相發明,系統相當完整,可融會一體。現在我們來研讀《中庸》、《大學》,並透過西方較嚴格的邏輯方法來研讀它,尤其使用德國哲學家康德,啟蒙方式的批判哲學,來研討《中庸》、《大學》的脈絡結構。朱熹在其集注中,極力推崇《中庸》、《大學》的傳統地位,但又對道家與佛學極力排斥。儒道佛互相排斥是對文化的傷害,一樣的,東風壓倒西風,西風壓倒東風,也不是全球化未來文化的潮流。我們陰陽學認為所有思想家的智慧,都是人類思想結構上的閃爍星星。我們不會排斥希臘人的智慧,歐洲人的啟蒙思想,伊斯蘭教的神學,印度人的婆羅門與佛學,當然我們也不會排斥儒、釋、道的精髓。我們的根據是:所有的哲學思想與宗教證入,雖然語言不同,表達方式不同,但其基本的架構卻是一樣的。所有的哲學思想與宗教證入,都是歷史長流思想結構上的星光。我們把這些人類智慧的星星,鋪陳在陰陽學的架構上,它便是一塊多彩姿的莫沙伊克,也是一片燦爛的星空。它是人類共同的文化,切磋它,琢磨它,玩味而有得焉。

康德的批判哲學

我首先濃縮康德的實踐理性批判(1788)與判斷力批判(1790),簡化為康德的道德法測與大自然的目的性。康德的道德法測與中庸的天命之謂性,率性之謂道;與大學的大學之道的在明明德,在親民,都互有發明。康德的大自然的目的性與中庸的至誠,….贊元地之化育,與天地參矣,更是東西方文化思維的不謀而合。 ….詩經說:天生蒸民,有物有則。民之秉彝,好是懿德。古今東西方哲人道心惟危,思維惟微惟精,在歷史上雖未曾邂逅過,但卻胸懷一也。現在我們鋪成康德系統與陰陽學,然後切磋琢磨中庸與大學。

實踐理性批判

康德的實踐理性 praktische Vernunft 有實踐原理Grundsätzen der praktischen Vernunft,實踐原理認為人的倫理有兩個基本要素:主觀的原則subj. Maximen,與客觀實踐法則obj.praktische Gesetze。它的通俗語言便是人的倫理有兩個基本要素:情懷慾望與公義良心。康德的道德法則說:你要常常使主觀原則合乎客觀實踐法則(康德說這法則是斷言命令Der kategorische Imperativ)。這句話我們的通俗語言便是:你要常常使你的情懷慾望合乎你的公義良心,我們也可翻譯斷言命令為道德的無上命令。這個道德法則康德認為是先驗的、普偏的,意思是人生下來就有的,康德認為人天生下來便存有道德法則。但康德又認為,人在情懷慾望與公義良心之間,人的意志是自由的,所以人的慾望不一定會選擇服從良心。康德在這裡才定義了善與惡,如果你的主觀原則合乎你的客觀實踐法則便為善;主觀原則違反客觀實踐法則便為惡。用通俗語言即是:情懷慾望合乎公義良心,即兩者互補為善;情懷慾望違反公義良心,即兩者矛盾為惡。我們把主觀原則、情懷慾望簡化為自我;把客觀實踐法則、公義良心簡化為自性。我們也可以說:自我與自性有矛盾與互補的關係,如果人的自我與自性有矛盾,那人便是沒有道德的行為;如果人的自我與自性互補,那人就是有道德的行為。我們把個人擴大到社會,於是自我與自性的矛盾與互補,便產生社會的道德向下沉淪與道德的向上提升。為了防止向下沉淪,防止慾望無限制的氾濫,人類發展出政治的制度,用法律來強制規範人的行為,社會也發展出習俗的規範來約束人的行為。政治與法律是用來規範社會,但也可能被用來排除異己,習俗的規範也可能阻礙人性的發展。政治、法律、習俗的功能是相對的,不像自我的慾望與自性的良心是絕對的。在人的客觀歷史演進片斷,情懷慾望是永遠連續的,而情懷慾望合乎公義良心,只是偶然。社會道德沉淪與道德的提升互為侵軋,良心往往佔下風,背十字架是堅持良心者的宿命,但良心又主導客觀歷史演進的方向。

主觀原則的矛盾結構

現在我們來分析主觀原測的結構,我們說康德的主觀原則是自我的情懷與慾望,現在我們說它也包括了人的惻隱之心(孟子仁也),與爭奪之心(荀子性惡篇) 。但主觀原則自我的情懷與慾望,惻隱爭奪之心,本身並無善惡可言。依照康德的說法,只有當主觀原則合符客觀實踐法則與否才有善惡可言。只有當情懷、惻隱、慾望、爭奪之心,合符良心、公義(孟子羞惡之心,義也)與否才有善惡可言。合符為善,不合乎則為惡。是道德法則決定善惡,而不是善惡引出道德法則。 dass nämlich der Begriff

des Guten und Bösen nicht vor dem moralischen Gesetze, sondern nur nach

demselben und durch dasselbe bestimmt werden müsse。主觀原則以自我的情懷、惻隱慾望、爭奪之心為根本,形成自我、家庭、民族、國家、世界等社群。社群內可能有矛盾,人將以辭讓(或恭敬,孟子禮也)、慈悲(佛教)、愛心(基督)、尊重容忍(啟蒙運動)、平等、博愛等觀念,處理化解這些矛盾。社群之間也可能有矛盾:層次的矛盾與平行的矛盾。比如我的家庭與國家的矛盾是為層次的矛盾,我應該先考慮家庭的利益,還是國家的利益呢?所謂忠孝難兩全,這是層次的矛盾。還有平行的矛盾,社群公益之間的矛盾,比如我應該效忠母國,還是應該效忠移民國呢?這是平行的矛盾。無論層次的選擇,還是平行的選擇,都根源於人性自我的情懷、惻隱、慾望、爭奪之心,還受到後天成長環境的養成。社群為了自我的利益,於是採取彼此聯合或鬥爭,合縱與連橫的矛盾鬥爭,主要矛盾與次要矛盾的鬥爭。一般說來,它以利害為本質,即自我慾望為本質,這樣的矛盾爭奪將永無止境,而且這些矛盾永遠在人類的歷史重演。只有接受先驗的道德法則,無上命令,由情懷、慾望、爭奪提升(孟子是非之心,智也)到良心、公義,才能化解層次與平行的矛盾。當人由慾望、爭奪提升到良心公義,人當立足自我,易位思維,尊重其他社群的公益,共同提升到公義、良心。這個方向人類永遠達不到,人類也永遠在追求。在人類的整體進化過程,它的演化是遲緩而久遠的,自我與自性的矛盾與互補是永遠的;自我情懷、慾望、爭奪提升到自性良心、公義的歷史演化方向也是永遠的。在陰陽學系統裡,我們有個公式,為上面的解說簡單的系統化:

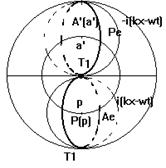

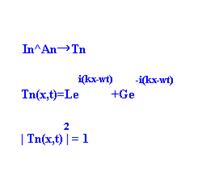

[pvP(p)]^[a'vA'(a')]→T1

i(kx-wt) -i(kx-wt)

T 1 (x,t)=Ae +Pe

我們可以以主觀原則定義[pvP(p)] ;以客觀實踐法則定義[a'vA'(a')] ;以道德法則定義T1。主觀原則、情懷慾望、佛教說的慈悲、基督教說的愛心,指的都是這[pvP(p)] ;客觀實踐法則、公義良心指的都是這[a'vA'(a')] 。

判斷力大自然目的性的雙層吊橋

純粹理性討論人如何認知(真),實踐理性闡述人的道德(善),真與善各司其能,它們之間是一道不可超越的鴻溝。康德的判斷力批判(1790),在鴻溝上搭起一座雙層的吊橋,其中一層爲主客觀的形式之橋,既人的美感,美感可分自然之美與壯麗之美。自然之美是主觀的形式之美,比如風景、美女、藝術;壯麗之美是客觀的形式之美,比如數學與力學。 (見作為過渡現象界與本體界的康德美學);雙層吊橋的另一層爲客觀的實質之橋,那便是大自然的目的性了。

整合功能的反省理念

人怎麽會有大自然的目的性的觀念或理念Idee呢?康德在判斷力批判第79節中說,大自然的目的性是來自知性的自然法則呢?還是屬於神學的內涵呢?康德說兩者都不是。它既不是科學,也不屬倫理學。它由科學過渡到倫理學,是來自經驗判斷力的理念Idee。大自然的目的性是一個整合功能bloß regulativ(不像科學的建構功能,建構功能是不談目的性的)的反省判斷力die reflektierende Urteilskraft。目的性也有主觀的,比如我人生的目的是財富名聲..,這是人的主觀目的,它不是客觀實質的。大自然的目的性是客觀實質的,它聯接純粹理性與實踐理性。大自然的目的性是真與善鴻溝上的客觀實質吊橋,它的經驗物件是客觀實質的。

內在與外在目的性

我們觀察大自然,每樣東西都是有用的,我們說這就是大自然的目的性。康德把有機的目的性分成外在相對的,與內在絕對的。比如河流流經的地方,樹木長得茂盛,空氣新鮮,對人身體很好。樹木與人對河流來說都是外在的,也是相對的。又比如馴鹿在北極,對格陵蘭人或愛斯基摩人都是外在相對有好處的,是外在相對的目的性。然而馴鹿對自己本身的機體來說,自己構成自己的系統,機體本身互爲目的,它們是內在絕對的目的性。康德在論述內在絕對目的性的時候,把篇幅集中在大自然的有機體。什麽是有機體,內在絕對目的性的判斷力原理呢?康德在判斷力批判第67節結論說:當我們發現大自然有創生的能力,我們就會按照目的的觀念去思維它們,按照這些創生物(或者創生物之間,無論那樣的目的性關係),我們找出可能的另一個原理,就可以判斷這些創生物,屬於彼此有目的的一個系統。一個有機的自然産物,其中每一部分互爲目的,又互爲工具。在它之內沒有一樣是無用的,或沒有目的的,或由大自然之盲目的機械法則所産生的。這條原理來自經驗而觀察到,它的目的性具有普遍性與必然性。它的基礎不可能只建立在經驗上,它必須建立在先天的自然目的的理念上。這理念只具有整合的功能(不具如科學的建構功能)。上面說的理念,可說是有機體內在目的性的原則(Maxime)判斷。

大自然的目的性的內涵

由康德有機體的大自然目的性,現在我們問,這大自然目的性內涵是什麼呢?我們說它,大自然的目的性包括有神論、無神論的宗教信仰,與人文主義的信念。大自然的目的性,來回於純粹理性與實踐理性之間,或說現象界與本體界之間,或說空色之間,或說理性與神秘之間。陰陽學說,美感與大自然的目的性在陰陽之間螺旋的轉動,大自然的目的性是進化的,它的進化痕跡一方面儲存在陽界的基因中,另一方面也可說它存在陰界的自性中。宗教信仰的歷史痕跡,從外在的物化信仰、擬人信仰、到內在的去偶像淨化,這些必然演化的過程,一直在理性與神秘之間輪轉。有的思想家偏重陽,偏重理性;有的思想家偏重陰,偏重神秘。理性與神秘可易位思維,不偏陰不偏陽,形成大自然目的性的周流,此稱謂大自然目的性對人類的啟示,或人類對大自然目的性的自性啟蒙。它永無止境,它一方面屬於基因科學理性的,一方面又屬於潛意識神秘的,它使美感與大自然的目的性有跡可循,陰陽學簡說它:一陰一陽之為道。

生生之德

康德的有機大自然目的性,是康德的判斷力批判的重心,這個過渡的雙層吊橋,使不同的宗教信仰,與人文主義的信念,來回的在建構的知性與倫理之間周流不殆,並伴與自然與壯麗美感。這大自然目的性,具有整合的功能(不具如科學的建構功能,所以它是不能驗證的),因為它是不能驗證的整合功能,所以各個宗教在有機大自然目的性的同樣架構上,有不同的整合內涵。易經的生生之德,也有自己經驗的人文主義整合內涵,但它卻也跟其他宗教,有共同的有機大自然目的性架構。我們陰陽學為大自然有機目的性,設計了個公式,簡單的系統化這大自然目的性,也用圖式表明不同宗教信仰,與人文主義信念在這有機大自然目的性架構上的周流不殆。說完實踐理性的道德法則與判斷力批判的大自然目的性,我們陰陽學也說過了這兩者的系統公式與圖式,現在我們對照它們來研讀大學與中庸。

|

|

|

|

大學之道

大學說:大學之道在明明德,在親民,在止於至善。 …物格而後知至,知至而後意誠,意誠而後心正,心正而後身修,身修而後家齊,家齊而後國治,國至而後天下平。前一段是大學的大綱,後一段是完成大學的具體過程,我帶著康德的語言與陰陽學的觀念翻譯它:人生的根本道理在於,啟蒙自我清淨的本性([a'vA'(a')],即客觀實踐法則、公義、良知),對周圍的人們要親愛精誠([pvP(p)],即主觀原則、情懷、惻隱、慈悲、愛心),然後在大自然目的性的架構上,周流不殆的讚天地之化育,這便是人生大自然目的性的完美盡善。 ..它的過程是格物、(下段解釋)。致知,有了智慧,便能掌握道德法測,無上命令。意誠,是指意念情懷真誠不虛偽,就是對周圍人們要真誠相待,親愛精誠。心正,於是本性良心便能正直不偏差。藉著真誠心意,正直良心的互動,便能啟蒙清淨的本性。藉著意念的真誠,良心的不偏差,使意念服從良心,修身的內涵便是使意念與良心沒有矛盾。於是誠意、正心、修身的過程,便完成了明明德與親民。然後齊家、治國、平天下的過程,便完成了周流不殆的讚天地之的化育,這便是大自然目的性,也是人生目的的完美盡善。

格物至知

什麼是大學的格物致知?南宋朱熹與明朝王陽明(1472-1529),都有不同的解讀,於是便產生了朱熹的理學,與王陽明心學的分歧。朱熹理學的格物致知,指的是客觀事物的研究,就是我們陰陽學說的經驗與邏輯的互攝(T0)。而王陽明心學的格物致知,指的是自我內心的反省(T1)。由康德分法,朱熹理學的格物致知,屬於知性Verstand;王陽明的格物致知,屬於實踐理性Vernunft。兩者是不同的範疇,前者屬了今日說的科學,後者屬於倫理學。兩者都是誠意、正心、修身的先行條件。只是解讀大學過程重點的不同,本身沒有矛盾對錯的問題。

中庸的定義

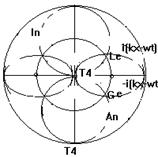

中庸的文章,本身並沒有為自己作定義,北宋程頤(1033~1107)為中庸作了定義,他說不偏之謂中,不易之謂庸。中者,天下之正道;庸者,天下之定理。程頤是北宋的人,當然接觸過佛學,但後來他轉回儒家,程氏兄弟的學說,多少有佛家痕跡。我們覺得程頤的中庸定義,下得非常好。也跟我們陰陽學的結構,甚是相益得彰。不偏之謂中,從人類本身來說,中就是意望與良知的和諧,感性與理性的和諧(見T1圖)。從整個天地來說,不偏是本體與現象界的和諧(見T4圖)。用佛學語言是空與色界的和諧,佛學說正等。程頤說中者,天下之正道。正等與正道,結構相同。程頤又為庸下了定義,不易之謂庸。庸者,天下之定理。從陰陽學的觀點,以T1圖的人類自身倫理結構,與T4圖的天地大自然目的性結構,統合即Tn,是哲學思維不易的結構,是天地最根本的哲學定理或說模式。把它擴充到佛學,它便是阿耨三昧三菩提,無上正等正覺。

中庸的基本結構

現在我錄幾段中庸的重要內容,把它翻譯在這裡,然後透過康德的批判哲學來見證中庸與大學。天命之謂性。率性之謂道。修道之謂教。喜怒哀樂之未發。謂之中。發而皆中節。謂之和。中也者,天下之大本也。和也者。天下之達道也。致中和,天地位焉,萬物育焉。人天生下來,本有的,叫做本性。其中有兩端可言,一端稱為中,它蘊藏著人的喜怒哀樂,這蘊藏人的喜怒哀樂的所謂中,它是人面對外邊變化的大根本。另一端稱為和,它是喜怒哀樂散發的鵠的,也是人內攝萬物天地的道理。中與和的關係是,使喜怒哀樂的散發,合乎天地的道理,如此過程,這叫致中和,也就是率性之謂道,依照本性使喜怒哀樂的散發,合乎道理。先天本性使喜怒哀樂的散發,合乎道理。但人後天的經驗,並不是都能使使喜怒哀樂的散發,合乎道理。於是就需要後天的教育,這叫修道之謂教。如果人能都能使使喜怒哀樂的散發,合乎道理。那麼延伸,天地萬物便能扮演自己的角色,於是便能贊天地之化育。這一段是中庸的總綱,可分成兩部分,其一為人類自性的致中和,第二段是天地間,或說大自然目的性的致中和。底下中庸分別解釋它的過程。或許我們可把康德批判哲學提出來,康德的用語清晰而係統,然後我們再透過陰陽學的圖式來解說。

我們把喜怒哀樂之未發,謂之中,中也者,天下之大本也,定義為陰陽學的[pvP(p)] ,即康德的主觀原則,亦即人的情懷、慾望、慈悲、愛心。見上面圖式T1。

我們把和也者,天下之達道也,定義為陰陽學的[a'vA'(a')],即康德的客觀實踐法則,亦即公義與良心。見上面圖式T1。

我們把率性之謂道,修道之謂教,定義為陰陽學的T1。即康德的道德法則,亦即無上命令。見上面圖式T1,T1 的公式如下:

[pvP(p)]^[a'vA'(a')]→T1

i(kx-wt) -i(kx-wt)

T1 (x,t)=Ae +Pe

A 表示率性之謂道;P表示修道之謂教。

我們以致中和,天地位焉,萬物育焉,定義T4。見上面圖式T4與公式Tn。

人本性的真誠

自誠明謂之性。自明誠謂之教。誠者明矣。明者誠矣。在兩端之間,如果由自性的真誠開始,而達到本性的啟蒙,這叫率性而為。如果由外在的啟蒙而達到自性的真誠,這叫修教。這是兩個不同的方向,但結果是一樣的,所以說真誠就是啟蒙,啟蒙就是真誠。上面這段講的是本性,與本性之內的運作關係(見T1圖)。下一段講的是,從人擴充到天地之間的本性,即大自然目的性的本性(見T4圖)。

唯天下至誠

唯天下至誠。唯能盡其性注1。能盡其性。則能盡人之性。能盡人之性。則能盡物之性。能盡物之性。則可以贊天地之化育。可以贊元地之化育。則可以與天地參矣。大自然目的性是至誠的,因為是至誠的,所以大自然目的性能完成本身的自性。也唯有大自然的目的性,它能夠是至誠的。至誠是大自然目的性的完成。兩者是唯一而必然的關係,是一而二,二而一的根本至高道理。因為至誠,大自然完成了其目的性,人類分享大自然目的性的至誠,也成就了人的自性。緊接著,萬物也分享大自然目的性的至誠,萬物也完成了萬物的規律本性。如此人與萬物都共贊大自然的目的性。共同贊大自然目的性的化育。人類與萬物共襄大自然目的性的盛舉,而與大自然目性合一。

注1:不少文件把唯天下至誠,唯能盡其性,翻譯為只有天下至誠的人,能夠盡其本性。它的主詞為人。我認為這裡的唯天下至誠,它的主詞應為天地本身,它是有方向的,所以我把它翻譯為:大自然目的性是至誠的。大自然目的性的用語,來自康德的Zweckmaessigkeit der Natur。

螺旋的進化

其次致曲,曲能有誠,誠則形,形則著,著則明,明則動,動則變,變則化,唯天下至誠為能化。大自然目的性的第二個特性,便是它的曲折螺旋演化。大自然目的性的的進化,是曲折連續而緩慢的。但大自然目的性具有至誠的本性,所以它的曲折演化能夠成形而顯著,明顯而蠕動、變化而化育。大自然目的性雖然是曲折的演化,但因它至誠的自性,所以能夠化育而進化。

至誠如神

至誠之道,可以前知。國家將興,必有禎祥;國家將亡,必有妖孽;見乎蓍龜,動乎四體。禍福將至:善,必先知之;不善,必先知之。故至誠如神。大自然目的性的至誠軌跡,是有跡可尋的,我們可以預知它的走向。國家將興盛,必先有吉祥預兆;國家將亡,必先存在著妖魔罪孽。從蓍草龜紋可以預測國家未來的走向,從一個人的動作也可判斷他內心深處。福禍將來,好壞都可預知。大自然目的性是至誠的(大自然目的性是至誠),人也能夠至誠。至誠的人便能預測先知如神,因為大自然的目的性是至誠,依軌跡行道。

和外內之道

誠者自誠也。而道自道也。誠者物之始終。不誠無物。是故君子誠之為貴。誠者非自成己而已也,所以成物也。成己仁也,成物知也。性之德也,和外內之道也。故時措之宜也。大自然目的性的至誠是自性呈現,大自然目的性的軌道以自性而行。大自然目的性的至誠,呈現在萬物的開始與結束,α與Ω。所以君子重視至誠,不只成就內在的自性(見T1圖),也成就外在萬物(見T4圖)。成就自我是仁,是情意與良心的互補。成就萬物是一種智慧,贊天地化育。本性的內涵是內在與外在的周流不殆,是內在與外在陰陽的周流不殆,一陰一陽之為道。也就是隨著時間而變化,而周流不殆。

悠久無疆.無為而成

故至誠無息。不息則久。久則徵。徵則悠遠。 ..悠久無疆。如此者,不見而章。不動而變。無為而成。天地之道。大自然目的性的至誠,從開始到結束,從α到Ω。它是永遠沒有停止的。不息而長久,長久而徵象而悠遠。悠遠無疆,好像沒看見,卻顯露出來。好像不動,卻在變化。無為而無所不為,這是天地之道,是大自然目的性至誠無息的道理。

東西文化邂逅

康德的實踐理性道德法則,與判斷力批判大自然目的性的嚴格邏輯思維,貫穿著中庸的致中和,天地位焉,萬物育焉,至誠無息,與大學的在明明德,在親民,在止於至善的智慧思想之中。東西文化邂逅,互為發明,彼此見證。未來人類文化的潮流,不是東風壓倒西風,也不是西風壓倒東風,東西文化彼此尊重、容忍與融和是可能的。(2010.04.05清明復活節)(2012-07-19修改)